今回から弊社(サニーウッド)で作ったウッドデッキの制作工程(ウッドデッキの作り方)を、写真とあわせて詳しく説明していきます。

いろんなアイデアもご紹介していきますので、ホームページの「ウッドデッキの作り方」ページとあわせて参考にしていただければ嬉しいです。

ウッドデッキの基礎には土間コンクリートを施工しました。

今回のウッドデッキの設置箇所には、ウッドデッキの形に合わせて前もって土間コンクリート施工してもらいました。

土間コンクリートを施すことで、束柱を設置する際に、土面の突き固めや束石の固定、それに水平出しや高さを合わせる必要がなくなるので、手間が格段に省力化され、後々の雑草対策や耐久性の向上にも有効となりますので、予算が許せばぜひご検討ください。

※ 土間コンクリートのない土面へ施工する方法は、ホームページのウッドデッキの作り方ステップ6「基礎つくり」ページに詳しく解説しています。

メインとなるウッドデッキ部分の外周部分にあたる根太材となる材料を仮に置いてみます。

まず初めは、基準となる根太のレベル(水平)と高さ合わせです。

まず始めに、このウッドデッキの基準となる根太材の高さを決めます。

家側の掃き出し窓から出入りすることを想定して、床板の高さを掃き出し窓のサッシの下端になるように決めて、そこから床板の厚み(今回は20mm)の分だけ下げた高さが今回の根太の高さとなります。

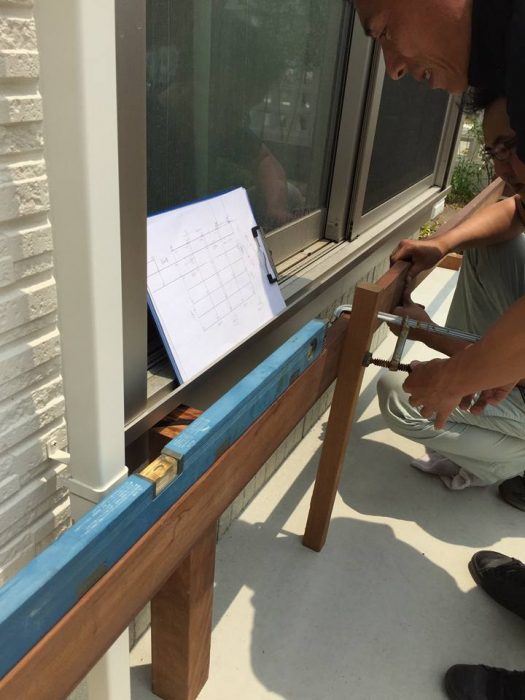

仮となる柱に根太をクランプ(万力)を使って固定して、水平器を使って調整します。

水平が決まったら、束柱を立てて根太材の手前側からビス止めします。

本来は根太材の内側に束柱を立てて固定したいところですが、建物などに隣接する部分だと根太の外側(建物側)からビス止め出来ないので、高さを図った後、いったん設置場所から離して束柱と根太をビス止めし、再度位置を合わせる必要がありますが、根太材の手前側からビス止めするこの方法だと、一度の工程で基準となる根太の高さを決められるのでおすすめです。

ビス止めの前には、皿取錐にて下穴を明けておきます。

基準となる根太が決まったら、今度は根太材の外周にあたる部材を枠状にビス止めにて固定して根太の大枠を作ります。

そしてその大枠を仮の柱とクランプで固定して持ち上げ、水平器を確認しながら高さを調整します。

根太の大枠の高さが決まったら、束柱の倒れの水平も確認しながら、外枠根太材と束柱を固定していきます。

束柱の高さは、床板に干渉しないように根太の上端の高さより少し短めとします。

入念に水平を確認しながら作業しなければならない、四隅の束柱の設置(ビス止め)が終わると、作業にも余裕が生まれきます。

それで、ちょっと調子に乗っていると

そんな時こそ、ミスが生じます・・・

折れた皿取錐の刃(右上) こうなると抜くことが出来ません。

皿取り錐の刃を折ってしまいました。(右上の穴)こうなると絶対に抜けません。

完成後によく目立つ場所やのに・・・

皿取錐での下穴明けは、過度な力を加え過ぎず、真っすぐに穴明けして真っすぐに引き抜いてください。

過度な力や横方向への負荷が生じると、錐の刃が折れてしまいます。

外枠の根太と束柱の固定が終わると今度は、センター部分で根太材を受けるための大引きの設置です。

今回、基礎の構造部分に使用した材は、ウリン材なんですが完成後に見えない部分には、自社の在庫のなかでも少しキズや汚れがあったり、曲がりや反りのある材料を選んで使用しました。

根太材であれば、幅方向の曲がりはダメでも、厚み方向への反りは使用できますからね。

今回の根太材は長さ4000mm弱の材が必要だったのですが、4000mmそのままでは曲がりが大きく使用が難しい材であっても、半分の長さにカットすると使用できるという材は多くあります。

木材はどうしても欠点を含む材料が存在します。

ですが、使う場所や使い方を工夫することによって、良材と同じように使用することができるんです。

限りある天然資源である木材の有効利用にご理解をいただけると嬉しいです。

根太材の半分を設置完了

根太を半分取り付け完了!

根太材設置完了

根太完成!

今回、床板材の厚みは20mm材を使用したのですが、床板20mmを使用する場合の根太間隔は500mm以内に設置が必要です。

(ちなみに床板30mmの場合の根太間隔は約900mmです。)

根太間隔は500mm以内でも束柱は約1000mm間隔でOKなので、すべての根太の設置場所に束柱は必要ありません。

すると、束柱のない箇所に根太を設置する必要があります。

その場合、根太材をどのように固定するかと言うと

端材を使って根太同士をビス止めします。

写真のように端材を使用して根太の接合部分を補強します。

反対側から見るとこんな感じ。

端材を外側の根太にビス止めした後、固定する根太の端部を端材にビス止めします。

ここで注意して欲しいのは、この根太の端部には複数の方向からビス止めされるため、ビス同士がぶつからないように、各方向からのビス止めの位置(高さ)を変える(ずらす)ことが必要です。

また今回は、メインのウッドデッキに加え、建物の複数の窓から出入り出来るような導線を考えて、サブとなるウッドデッキも設置します。

サブデッキの根太もメイン部分と同じ要領にて設置完了しました。

これで基礎部分が完成しました。

ここまで来れば、残すは床板張りのみですから、80%くらい完成した気分ですね。

床板張りは簡単な楽しい作業ですから、出来れば家族みんなで協力して楽しみながらやってもらいたいな。

子供たちにもきっといい思い出や記念になるしね・・・。

と、いうことで、床板張りは次回にご紹介します。

それでは。

木下憲治(キノシタケンジ)

最新記事 by 木下憲治(キノシタケンジ) (全て見る)

- 地元のスポーツジムにサウナ用木材を納材させていただきました。 - 2024年3月2日

- 待望のユニット式のキットデッキの販売開始 - 2024年2月20日

- 和歌山大学、きのくに信用金庫との共同プロジェクト - 2024年2月9日